Kernkraft: Der teure Traum der Union

Die Union will im Kampf gegen die Klimakrise auf Atomkraft setzen. Gepusht wird das Thema auch von einigen Lobby-Akteuren. Was in der wieder aufflammenden Debatte unterschlagen wird: die horrenden Kosten von Kernenergie.

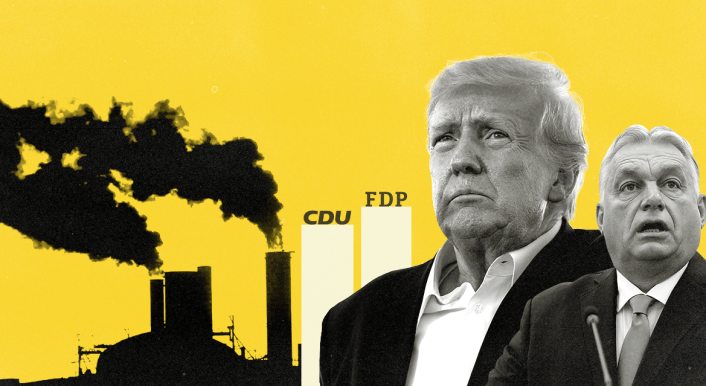

Die Atomkraft könnte in der kommenden Regierung eine privilegierte Stellung genießen. Die Union widmet ihr im Wahlprogramm und auch in den gemeinsamen Koalitionsverhandlungen mit der SPD die klare Aussage: Der Rückbau bereits abgeschalteter Atomkraftwerke (AKW) soll gestoppt werden. Bislang trägt die SPD die Vorschläge nicht mit. CDU-Chef Friedrich Merz sagte, Deutschland solle den ersten Fusionsreaktor der Welt beherbergen. Windkraft sei für den künftigen Bundeskanzler hingegen eine Übergangstechnologie.

Doch wie realistisch ist es, mit Atomkraft eine kostengünstige Energiequelle zu schaffen, die laut Merz sogar die Erneuerbaren überholen könnte?

Ein Blick nach Frankreich zeigt: Die dort laufenden 57 Atomkraftwerke, die den Großteil des Stroms liefern, verursachen hohe Kosten und viele Ausfälle. Jüngstes Beispiel ist der europäische Druckwasserreaktor (EPR) in Flamanville. Frankreichs staatlicher Betreiber des Kernkraftwerks, EDF, hatte ihn als Vorzeigeprojekt geplant und konnte doch keine Prognosen einhalten: Die Kosten stiegen auf 23,7 Milliarden Euro, siebenmal mehr als geplant, und der Bau dauerte mehr als dreimal so lange wie ursprünglich angekündigt. Seit der offiziellen Inbetriebnahme am 21. Dezember 2024 liefert der EPR jedoch keinen Strom – er steht wegen eines technischen Fehlers still. Im Gegenteil, er wirkt seit Monaten zeitweise als zusätzlicher Verbraucher im französischen Netz, die Kilowattstunden, die er bisher erzeugt hat, werden vom Eigenverbrauch mehr als kompensiert.

Französischer Rechnungshof kritisiert Kosten von Kernkraft

Das bedeutet auch, dass der Strom des neuesten Kernkraft-Projektes in Europa überdurchschnittlich teuer werden könnte. Ein weitgehend unbeachteter Bericht des französischen Rechnungshofs von diesem Januar kritisiert die laufenden Kosten für das Kraftwerk: EDF habe nicht berechnet, ob und wann sich Flamanville rentieren werde – ab wann also die hohen Kosten über Stromrechnungen der Bürgerinnen und Bürger wieder eingefahren werden können. Der Rechnungshof stellt daher seine eigenen Prognosen auf und kommt auf eine „mittelmäßige“ Rentabilität.

Auch die vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron geplanten sechs neuen Reaktoren bergen laut dem Rechnungshof große Risiken für den Staat, der inzwischen 100-prozentiger Eigentümer von EDF ist: Auch für diese künftigen Projekte seien die Preissteigerungen zu hoch, die Rentabilität unsicher. Mehr noch, die obersten französischen Finanzhüter warnen den französischen Staat sogar davor, sich auf neue AKW festzulegen: Bevor der erste „Beton fließe“, müsse klar sein, wie die Bauwerke finanziert und ihr Zeitplan sichergestellt werden könne.

Die fast hundertseitige Analyse rechnet auch mit den EDF-Projekten im Ausland ab: Sie alle seien defizitär und könnten bei dem Konzern zu „exzessive Risiken“ führen. Beispiel Hinkley Point in Großbritannien: Wie Flamanville wird auch dieses Kraftwerk erst Jahre später als angekündigt ans Netz gehen. Die Kosten könnten auf über 55 Milliarden Euro steigen, dreimal so viel wie geplant: Die französische Tageszeitung Le Monde fragt in einem Leitartikel, ob EDFs Prognosen überhaupt noch einen Wert haben, und spricht von einem „nuklearen Albtraum“.

Auch der französische Rechnungshof spricht von „systematischen Mehrkosten und Verspätungen“. Das Atomkraftwerk sollte – so versprach es EDF Energy Chef Vincent de Rivaz 2007 – den Strom für den Weihnachtstruthahn 2017 liefern. Die Prognosen verschoben sich auf 2018, dann 2023. Nun gilt frühestens 2031 als realistisch.

Der Atomkonzern EDF schreibt auf Anfrage von CORRECTIV, aus den Fehlern der vergangenen Projekte gelernt zu haben. Weil Flamanville der erste AKW-Neubau seit 20 Jahren gewesen sei, hätten Fachleute und Expertise gefehlt, daher habe sich alles verzögert. Inzwischen sei man besser aufgestellt. Allerdings: Auch der Zeitplan für die sechs aktuell geplanten Reaktoren verschiebt sich nach hinten, ursprünglich für 2025 vorgesehen, spricht EDF nun von 2038.

Zeitpläne für Fusionskraft verschieben sich immer weiter nach hinten

Ein weiteres Atom-Projekt von Friedrich Merz hat seinen Ursprung in unserem Nachbarland. Im südfranzösischen Cadarache steht der ITER – ein Versuchsreaktor für einen Fusionsreaktor – also ein Atomkraftwerk, das die Atome nicht spaltet, sondern Energie durch die Zusammenführung der radioaktiven Elemente Deuterium und Tritium gewinnt. ITER soll demonstrieren, dass ein solcher Reaktor künftig Energie liefern kann. Auf die Forschung an solchen Fusionskraftwerken will die Union laut einem vorläufigen Ergebnispapier aus den Koalitionsverhandlungen setzen.

ITER-Generaldirektor Pietro Barabaschi legte Mitte März einen neuen Zeitplan für das Projekt vor. Ursprünglich sollte der Versuchsreaktor 2035 erstmals mit Deuterium und Tritium gefüllt werden, diese Betriebsphase ist jetzt erst für 2039 vorgesehen. Es würden sich zudem Mehrkosten von fünf Milliarden Euro ergeben, teilte Barabaschi mit. Auch dieses Projekt schreitet von Anfang an langsamer voran als ursprünglich geplant.

Hartmut Zohm forscht seit 30 Jahren zum Fusionsreaktor. „Damals hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauern würde“, sagt der Plasmaphysiker am Max-Planck-Institut in Garching gegenüber CORRECTIV. „Ich erwartete, dass der Forschungsreaktor ITER in Südfrankreich bis 2015 in Betrieb geht, doch es fehlte trotz der vielen Milliarden letztlich an Geld und Effizienz.“ Heute schätzt er: Mit Investitionen von rund 20 Milliarden in den nächsten 20 Jahren könnte der Fusionsreaktor ab 2045 Gaskraftwerke ersetzen. Zohm gehörte einem internationalen Expertengremium an, das 2023 der FDP-Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) ein Memorandum zur Entwicklung der Kernfusion vorgelegt hatte – mit der Zielzahl von 2045. Stark-Watzinger selbst antwortete wenige Monate zuvor im ZDF auf die Frage, wann der erste deutsche Fusionsreaktor ans Netz geht: „Ich sag in zehn Jahren.“

Bisher produziert der ITER-Fusionsreaktor noch keinen Strom: Es muss mehr Energie hineingesteckt werden, als herauskommt. Für Zohm ist es allerdings nur eine Frage der Zeit, bis so ein Kraftwerk funktioniert. Dazu „benötigen die Forscher viel Geld“. Anders als bei der Solarenergie, wo man mit kleinen Zellen experimentieren kann, seien für ein Fusionskraftwerk große Anlagen nötig, um die Technik zu testen.

Lobby-Vereine für Kernkraft-Debatte

Das Wiederaufflammen der Debatte über Atomkraft in Deutschland wird unter anderem von Lobby-Akteuren vorangetrieben. Der Verein Nuklearia beispielsweise arbeitet mit eingängigen Slogans wie „Kernkraft: Beste!“ an einer positiven Wahrnehmung von Atomkraft und startete Aktionen wie die sogenannte „Kernkraft-Anschalt-Kampagne“: Kleine Grüppchen von Vereinsmitgliedern reisen mit Infoständen durchs Land und auf Parteitage. Mit zwölf einfachen Argumenten wirbt Nuklearia für Kernkraft: Unter anderem mit der Klimafreundlichkeit von Atomkraft und damit, dass Atomkraft „uns kostbare Zeit“ schenken würde.

Ein weiterer Akteur ist KernD – Kerntechnik in Deutschland e.V. Der Verein verbreitet irreführende Aussagen. In einem Anfang März erschienen Positionspapier behauptete der Verein zum Beispiel, dass bis zu sechs abgeschaltete Kernkraftwerke in Deutschland in „wenigen Jahren wieder ans Netz gebracht“ werden könnten. Die Atomkraftwerksbetreiber selbst bezeichnen die Wiederinbetriebnahme von alten Meilern als unrealistisch.

Hinter KernD steht die Inforum Verlags- und Verwaltungsgesellschaft. Deren Hauptgesellschafter war früher das Deutsche Atomforum – also die Atomwirtschaft. Das Lobby-Forum liefert den Atomkraftbefürwortern Argumente. Etwa Mitgliedern der Denkfabrik R21, die rechtskonservativen Vertretern in der Union nahesteht. Stellvertretende Leiterin von R21 ist Ex-CDU-Familienministerin Kristina Schröder. Auf X behauptet sie, „Klimaneutralität ohne Kernenergie bedeutet Deindustrialisierung“. In einem Gastbeitrag für die Welt schlug sie vor, die 100 Milliarden, die die nächste Bundesregierung für Klimaschutz einplant, zur Reaktivierung der deutschen Kernkraftwerke zu nutzen. Sie greift dort außerdem die irreführende Aussage von KernD auf, dass sechs deutsche Atomkraftwerke zeitnah wieder ans Netz gehen könnten.

EnBW: Rückbau der Kernkraftwerke „irreversibel“

Ein Betreiber der Kraftwerke, auf die sich KernD bezieht, ist EnBW. Auf Anfrage von CORRECTIV schreibt EnBW, dass der Rückbau ihrer Kernkraftwerke „praktisch gesehen irreversibel“ sei. Das deutsche Atomgesetz regele eindeutig, dass mit deutschen Kernkraftwerken kein Strom mehr erzeugt werden dürfe. Für die EnBW Kraftwerke wäre außerdem „de facto auf absehbare Zeit kein geeignetes Fachpersonal“ vorhanden. Eine Diskussion über die weitere Nutzung der Kernkraft habe sich für EnBW „vor diesem Hintergrund erledigt“.

Das sehen Energiefachleute ähnlich. „Es ist absolut unrealistisch, die abgeschalteten Kernkraftwerke in der kommenden Legislaturperiode wieder zum Laufen zu bringen“, sagt Bruno Burger, Energieexperte am Fraunhofer Institut ISE. Dafür sei der Rückbau schon viel zu weit fortgeschritten. Burger schätzt zudem die Kosten für das Hochfahren eines Kraftwerks auf circa zwei Milliarden Euro. „Klimaschutz ist mit erneuerbaren Energien viel günstiger zu machen“, sagt Burger.

Und selbst zur Ergänzung von erneuerbaren Energien hält Burger Atomkraftwerke für ungeeignet. „Die europäische Strombörse EPEX in Paris entscheidet aufgrund der Gebote, des Bedarfs und der Transportkapazitäten, welche Kraftwerke zu welcher Stunde Strom erzeugen dürfen“. Die Personalkosten und die Betriebskosten von Atomkraft seien aber hoch. „Es würde sich daher überhaupt nicht rentieren, Atomkraftwerke zur Stromerzeugung in Dunkelflauten vorzuhalten“, sagt Burger. Atomkraftwerke hätten bei hohen Anteilen erneuerbarer Energien nur geringe Laufzeiten und könnten nur mit staatlichen Subventionen betrieben werden.

Kommt Atomkraft in den Koalitionsvertrag?

Die Befürworter von Kernkraft sind bis in die höchsten Verhandlungsebenen der Union zu finden. Im Ergebnispapier der Koalitionsverhandlungs-AG „Klima und Energie“ steht als Vorschlag der Union: „Mit Blick auf die Klimaziele und die Versorgungssicherheit kann die Kernenergie eine bedeutende Rolle spielen.“ Der Absatz scheint nicht von ungefähr zu kommen. Schließlich verhandelten in der Gruppe „Energie und Klima“ gleich zwei CSUler mit, die sich schon lange für Atomkraft aussprechen: Andreas Lenz war Obmann im zweiten Untersuchungsausschuss zum Atomausstieg und bezeichnete den Atomausstieg als Fehler. Und Martin Huber, Generalsekretär der CSU, sprach sich schon früh für eine Laufzeitverlängerung für Kernkraftwerke aus.

Allerdings ist die „bedeutende Rolle“ in Bezug auf die Klimaziele fraglich – nicht nur, weil etwa der Fusionsreaktor viel zu spät käme, sollte er 2045 ans Netz gehen. Denn auch im Koalitionspapier betonen CDU und SPD, das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 erreichen zu wollen – bis dahin müssen also schon klimafreundliche Energien den Bedarf decken. Laut Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung wird die Abwärme von Atomkraftwerken spürbar zum Problem werden – und in diesem Punkt gleichen sich Kohle- und Atomkraftwerke, auch die Kernfusion. „Nur erneuerbare Energien fügen dem Erdsystem keine zusätzliche Wärme hinzu“, schreibt er auf Anfrage von CORRECTIV. Denn Sonnenwärme sei ohnehin schon im System – ob wir sie nutzen oder nicht.

Redaktion: Justus von Daniels, Katarina Huth

Faktencheck: Katarina Huth

Design: Ivo Mayr